space debris

相乗り小型副衛星を利用した宇宙環境計測

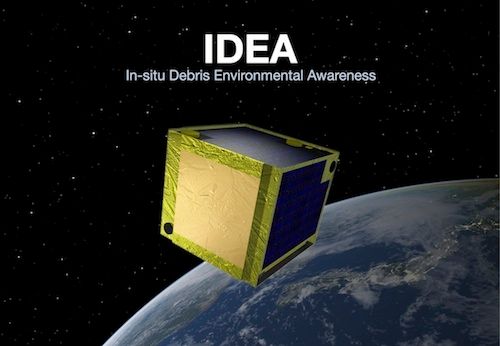

IDEA計画では、微小デブリの衝突による孔のサイズを計測するスペースデブリモニター(SDM)を搭載した小型副衛星を軌道上に配置することで、デブリ環境を認識することを目指している。この研究では、SDMに衝突する人工天体の軌道を調査し、拘束方程式を見出し、破砕の起源を推定することができることを明らかにした。アストロスケールはこの研究を基にした小型副衛星IDEA OSG 1を開発し、平成28年度下半期に打ち上げる予定である。

(文責:花田俊也)

協力研究機関

高校生のための「超」教養講座

No.20「スペース・デブリがもたらす脅威」~宇宙はゴミであふれている

花田俊也 (2010/07/14公開)